神道の墓(奥津城)の特徴を、シンプルかつ分かりやすく説明

1. 名称:奥津城(おくつき)神道では「墓」ではなく「奥津城」と呼びます。これは、神々が鎮まる神聖な場所という意味で、仏教の墓とは異なる考え方です。

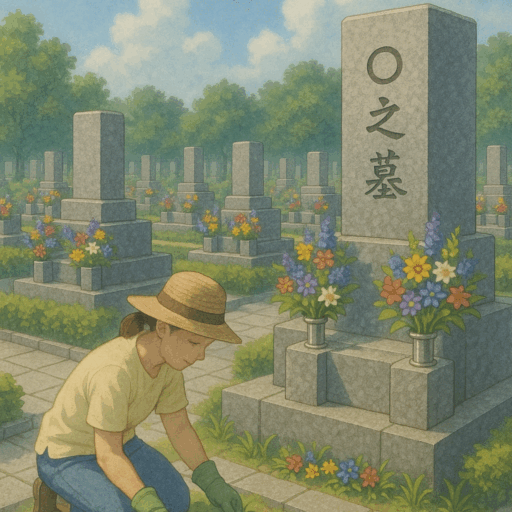

2. 形状と構造簡素なデザイン: 神道の墓はシンプルで自然と調和した形が特徴。仏教の墓石のような複雑な彫刻は少なく、素朴な石碑や自然石が使われることが多い。鳥居や玉垣: 墓の前に小さな鳥居や玉垣(柵)が設置される場合があり、神域を示す。石碑には「〇〇家之奥津城」と刻まれることが一般的。清められた場所: 墓地は清浄な場所に設けられ、榊やしめ縄で神聖さを保つ。

3. 家紋の重要性神道の墓では、家紋が仏教の墓以上に目立つ役割を果たす。家紋は家系の象徴として石碑に大きく刻まれ、先祖の霊と家族のつながりを強調する。

4. 供養の方法神道の儀式: 仏教の法要ではなく、神道の祭祀(例:玉串奉奠)で行う。供物は米、塩、水、酒、魚など「清浄なもの」が中心。先祖の神格化: 亡魂は家の守護神として祀られ、子孫を見守るとされる。仏教のような「成仏」の概念はなく、霊が神として永遠に存在する。

5. 地域や時代の影響地域によっては仏教と神道が混在し、墓の形や儀式に仏教的要素が含まれることも(例:仏教式の墓石に神道の供物)。明治時代に神仏分離が進められ、神道の墓の形式が明確化された。

6. 現代の特徴現代では、樹木葬や自然葬を選ぶ神道信者も増え、墓石自体を設けないケースも。家紋を木や石に刻むなど、簡素で自然志向の形式が人気。都市部では神道の墓地が少ないため、仏教墓地内に神道式の墓を建てる場合も。

まとめ

神道の墓(奥津城)は、シンプルで自然と調和し、家紋が家系の象徴として強調されるのが特徴。鳥居やしめ縄で神聖さを保ち、仏教とは異なり、亡魂は神として祀られます。現代では自然葬の影響で多様化しつつありますが、伝統的に清浄さと家紋の役割が重要です。